相続人が複数いる場合、単独で相続手続きすることはできません。相続には相続関係証明と、全相続人による遺産分割協議が不可欠です。相続人の中で一人でも所在不明者がいれば、協議は成立しません。 しかし、相続人に行方知れずの方がいても、適切な手順を踏めば相続手続きは進められます。

MOKUJI

どのような相続であっても、相続手続きの第一歩は全相続人の確認です。

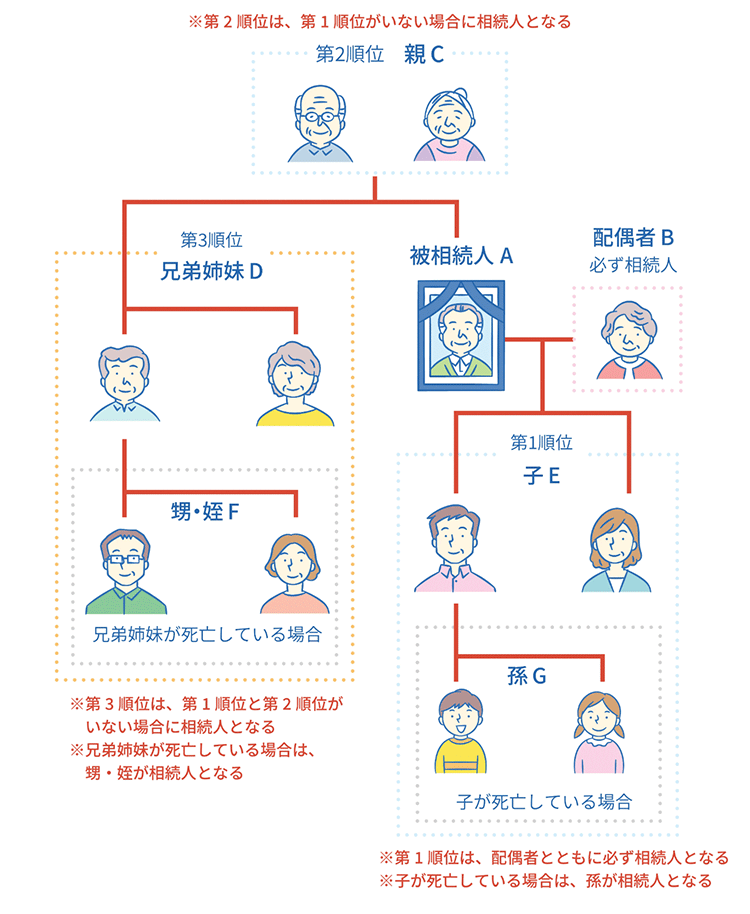

まずは、相続手続きに必要となる故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。死亡時の本籍地から遡って、出生までの全ての本籍地の戸籍謄本を取得します。これにより、子どもの人数や氏名、子どもがいない場合は兄弟姉妹などの法定相続人が明らかになります。

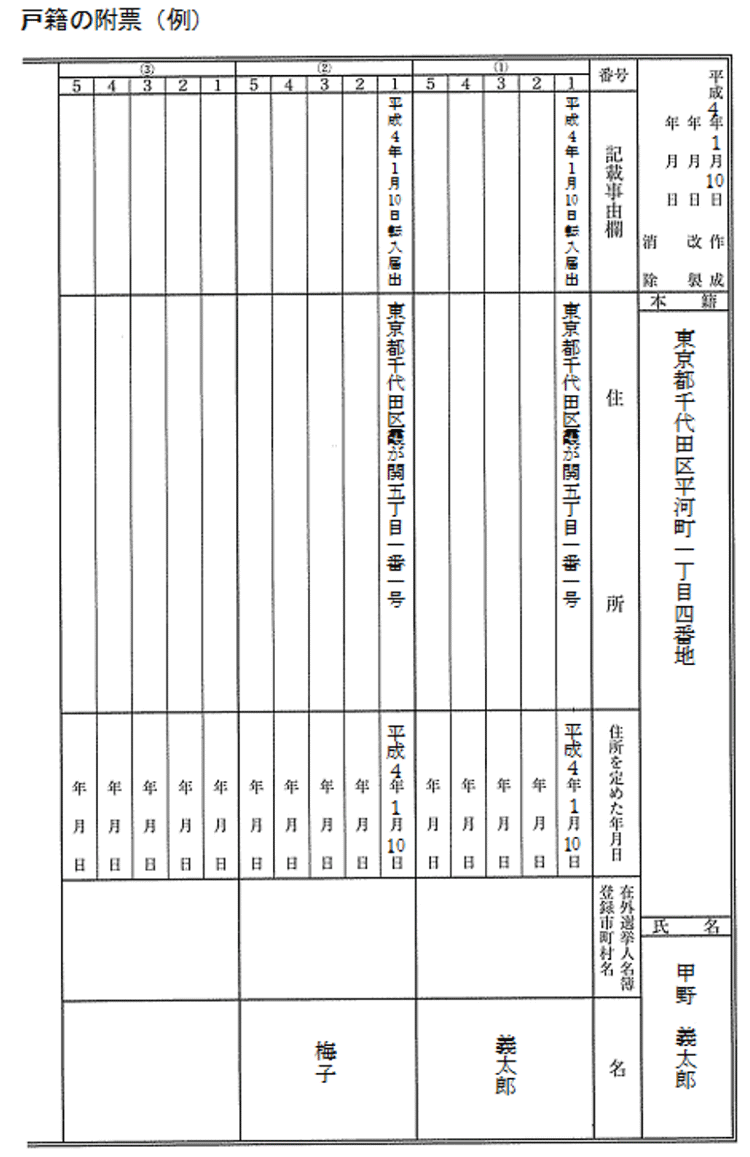

確認された相続人の中に所在不明者がいる場合、その方の本籍地で「戸籍附票」を取得すれば最新の住所が確認できます。住所が判明すれば直接訪問も可能ですが、突然の訪問は相手を驚かせる可能性があるため、まずは書面で連絡を取ることをおすすめします。

戸籍附票で住所を特定できても、その住所に相続人が実際に居住しているとは限りません。こうした場合、行方不明者の所在確認は困難となるため「不在者財産管理人」の選任が必要になります。

不在者財産管理人とは、不在者に代わって財産管理・保全、遺産分割、不動産売却などを行う権限を持つ人のことです。不在者の最後の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所への申立てにより選任されます。

ただし、不在者財産管理人でも、不在者に不利益となる遺産分割協議はできません。不在者を相続から排除したり、法定相続分を減らしたりすることはできないので注意が必要です。この制度は不在者を除外するためではなく、不在者の権利を守りながら相続手続きを進めるためのものです。

不在者の生死が長期間不明な場合、家庭裁判所への申立てで「失踪宣告」を受けることが可能です。これにより、法律上その人を死亡したとみなす効果が生じます。

失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪」があります。危難失踪は戦争や災害など危険な状況で行方不明になった場合の1年間の生死不明で申立て可能ですが、通常の相続人不明ケースでは「普通失踪」となり、7年間の生死不明が宣告申立ての条件です。

ただし、失踪宣告により不在者の配偶者や子どもも新たな相続人となるため、かえって相続関係が複雑化する可能性があることに留意すべきです。

相続人の一人でも所在不明だと遺産分割協議はできませんが、遺産分割協議が不要なケースでは相続人が不明でも相続手続きが可能です。以下のような場合が該当します。

法的に有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産分割協議なしに相続できます。ただし「法的に有効」という条件が重要です。例えば、次のような遺言書は無効となります。

遺言書があっても油断せず、自宅保管の遺言書は家庭裁判所での検認手続きを経て内容と効力を確認しましょう。

相続人に所在不明者がいても、法定相続分通りの共有相続であれば相続登記は可能です。法定相続分は以下の通りです。

<配偶者と子供が相続人の場合>

配偶者2分の1・子供(複数の場合は合計で2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人の場合>

配偶者3分の2・ 直系尊属(複数の場合は合計で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合>

配偶者4分の3・兄弟姉妹(複数の場合は合計で)4分の1

ただし、共有財産は全共有者の同意がなければ売却などの処分はできないという制約があります。

所在不明の相続人がいても、戸籍附票から住所を特定し連絡が取れれば相続手続きを進められます。一方、特定住所に不在者がおらず連絡も取れない状況で、遺言書や法定相続分以外の方法で相続したい場合や相続不動産の売却を希望する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

ご来店予約やメールでのお問い合わせもこちらから

不動産査定AIが即査定額をお答えします